細菌性膣症について(治療について)

細菌性膣症について

目次

1. 細菌性膣症とは

正常な膣内フローラと細菌性膣症の違い

女性の膣内には、外部からの細菌感染を防ぐために「膣内フローラ(膣内細菌叢)」と呼ばれる微生物群が存在します。健康な状態では、乳酸菌の一種であるラクトバチルス属が優勢で、膣内を弱酸性(pH3.8〜4.5)に保つことで病原菌の繁殖を抑えています。

ところが、ホルモンバランスの変化や抗生物質の使用、過度な膣洗浄などが原因でラクトバチルスが減少すると、膣内は中性〜アルカリ性に傾き、嫌気性菌が異常増殖します。この状態が「細菌性膣症(Bacterial Vaginosis:BV)」です。

カンジダ膣炎のようにかゆみや強い炎症が目立たないため、放置されやすいものの、帯下のにおい(魚臭)や量の変化を感じることが多く、放置すると感染リスクを高める恐れがあります。

発症のメカニズム:ラクトバチルス減少と嫌気性菌の増加

細菌性膣症の中心的な要因は「ラクトバチルスの減少」です。

ラクトバチルスは乳酸を生成して膣内を酸性に保ち、病原菌の増殖を抑える役割を担っています。しかし、抗生物質の使用、性交によるpH変化、ホルモン低下などにより、このバランスが崩れると、ガードネレラ属やモビルンカス属、アトポビウム属などの嫌気性菌が優勢になります。

これらの菌はアミン類を産生し、独特の「生臭いにおい」を放つほか、膣内上皮を刺激して炎症を助長します。膣粘膜そのものに大きな損傷を与えることは少ないものの、免疫防御機構を弱め、他の性感染症(クラミジア、HIVなど)にかかりやすくなると報告されています。

このように、細菌性膣症は単なる「細菌感染」ではなく、膣内生態系の破綻によるバランス異常症と考えることが重要です。

罹患率・年齢層・再発率に関するデータ

細菌性膣症は、性成熟期女性の約20〜30%にみられるとされる極めて一般的な疾患です。特に性的活動が活発な20〜40代で多く、避妊具の使用状況や性交頻度、喫煙習慣なども関連因子として挙げられています。

妊娠中に発症することもあり、この場合は早産や胎膜破裂のリスクが上昇するため注意が必要です。

また、治療後の**再発率は30〜50%**と高く、これは膣内環境の恒常性が完全に回復しにくいことに起因しています。再発を防ぐには、抗菌薬治療後に乳酸菌製剤やプロバイオティクスを活用して膣内フローラを整えることが推奨されます。

つまり、細菌性膣症は一時的な「感染症」ではなく、膣の健康維持という長期的視点で向き合うべき疾患といえます。

2. 主な原因とリスク要因

細菌性膣症(BV)は、単一の細菌による感染症ではなく、膣内の環境バランスが崩れることで起こる“複合的なトラブル”です。

つまり、外から菌が入るというよりも、もともと膣内に存在している常在菌のバランスが乱れることが原因です。

では、どのような要因がこのバランスを崩してしまうのでしょうか。

性行為・膣洗浄(ディッシュ)・抗生物質使用などの関係

細菌性膣症は、性行為に関連して発症することが多いといわれています。精液は弱アルカリ性であるため、性行為後に膣内のpHが上昇し、酸性環境を好むラクトバチルスが減少してしまうことがあります。

また、複数のパートナーとの性交渉や新しいパートナーとの関係が始まった直後に発症率が高まるという報告もあり、これは膣内フローラの変化に外的要因が関与しているためと考えられています。

さらに、**膣洗浄(ディッシュ)**もリスクのひとつです。清潔を保とうと頻繁に洗浄を行うと、悪い菌だけでなく、膣を守る善玉菌(ラクトバチルス)まで洗い流してしまいます。

市販の洗浄剤や香り付き製品の使用もpHバランスを乱す原因となり、かえって膣内環境を悪化させるケースも少なくありません。

加えて、抗生物質の使用も注意が必要です。風邪や膀胱炎の治療などで抗菌薬を服用すると、腸内だけでなく膣内の乳酸菌も減ってしまい、BV発症の引き金になります。

このように、性行為・洗浄・薬剤使用はいずれも「膣の防御システム」に直接影響を与える行動です。清潔志向が強い現代女性ほど、無意識のうちにバランスを崩していることもあります。

ホルモン変動(月経周期・妊娠・更年期)との関連

女性ホルモン(エストロゲン)は、膣の健康を支える重要な要素です。エストロゲンが十分に分泌されていると、膣粘膜が潤いを保ち、乳酸菌の栄養源となるグリコーゲンが増加します。

しかし、月経周期の変化や妊娠、更年期によってホルモンのバランスが変動すると、ラクトバチルスの数が減少し、細菌性膣症のリスクが高まります。

特に妊娠中は、ホルモンの影響で膣内環境が変わりやすく、BVを発症すると早産や胎膜炎のリスクが上昇するとされています。

また、更年期以降はエストロゲン分泌の低下によって膣内が乾燥し、pHが上昇しやすくなるため、BVや膣炎が繰り返し起こる傾向があります。

このように、ホルモン変動は単なる「女性特有の変化」ではなく、膣のバリア機能を左右する生理学的なリスク因子といえます。

生活習慣・ストレス・免疫力低下との関与

細菌性膣症は、体の免疫状態とも深く関わっています。睡眠不足や過労、偏った食生活、喫煙などの生活習慣は、全身の免疫機能を低下させ、膣内の自浄作用にも影響を与えます。

特にストレスは、自律神経やホルモン分泌に影響を及ぼし、膣内フローラのバランスを崩す大きな要因です。

また、糖尿病など代謝系の疾患を持つ方は、膣内の糖濃度が高くなることで細菌が繁殖しやすくなります。免疫抑制剤の服用や慢性的な栄養不足も、BVを繰り返す原因になりえます。

つまり、膣の健康は「局所的な問題」ではなく、全身のコンディションの鏡でもあるのです。日々の生活の中で、十分な休息・バランスの取れた食事・ストレスコントロールを心がけることが、再発予防の第一歩となります。

3. 症状と臨床的特徴

細菌性膣症(Bacterial Vaginosis:BV)は、膣内の常在菌バランスが崩れて起こる疾患であり、自覚症状が軽いことが多いのが特徴です。

そのため、気づかないまま放置してしまうケースも少なくありません。

しかし、症状を見逃すと他の感染症を誘発するリスクがあるため、早めの受診が大切です。

ここではBVの代表的な症状や、他の膣炎との違い、診断方法について詳しく見ていきます。

代表的症状:灰白色の帯下、魚臭(アミン臭)、かゆみや灼熱感の有無

最も特徴的な症状は、**灰白色でやや薄いおりもの(帯下)**と、魚のような独特のにおいです。

このにおいは、膣内で増えた嫌気性菌がアミンという揮発性物質を産生することで発生し、「アミン臭」と呼ばれます。

多くの場合、性交後や月経後など、膣内のpHが上昇したタイミングでにおいが強くなります。

また、かゆみや痛みをほとんど感じないのも細菌性膣症の特徴です。

カンジダ膣炎のような強いかゆみや発赤、腫れは少なく、「におい」と「おりものの変化」が主なサインとなります。

しかし、症状が軽いからといって放置すると、子宮内感染や性感染症のリスクが高まるため注意が必要です。

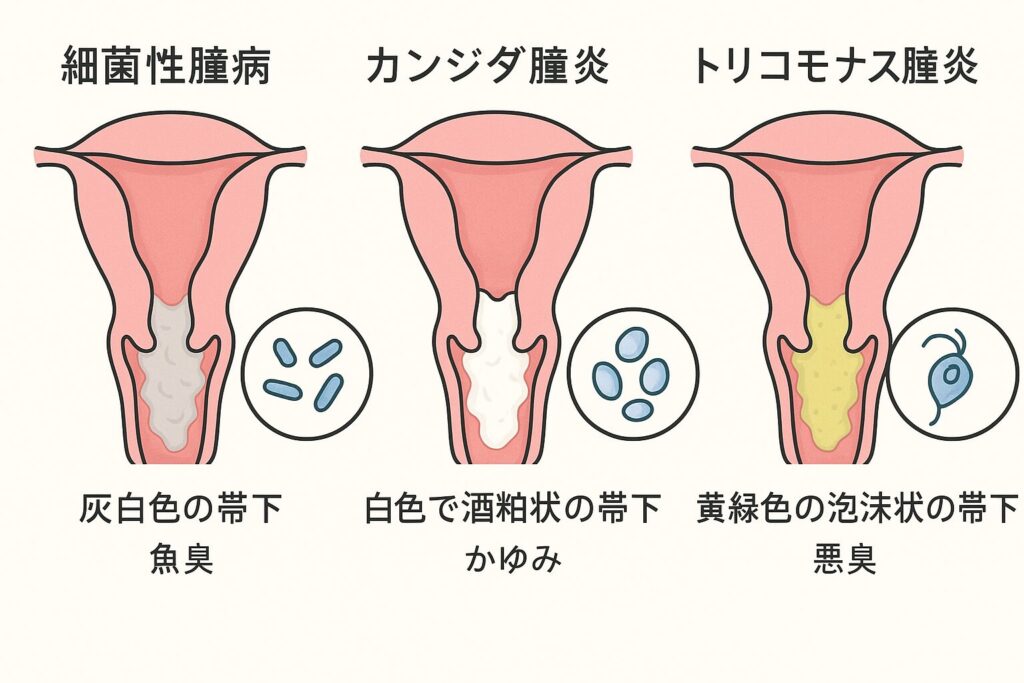

他疾患との鑑別(カンジダ膣炎、トリコモナス膣炎など)

膣炎にはさまざまなタイプがあり、症状が似ているため自己判断では見分けがつきにくいのが実情です。

代表的な疾患との違いを整理すると、以下のようになります。

| 疾患名 | おりものの特徴 | におい | かゆみ・痛み | 原因菌・特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 細菌性膣症(BV) | 灰白色・水っぽい | 魚臭(アミン臭) | ほぼなし | 嫌気性菌の増加、pH上昇 |

| カンジダ膣炎 | 白色・ヨーグルト状 | 弱い甘酸っぱいにおい | 強いかゆみ・赤み | 真菌(カビ)の一種・Candida属 |

| トリコモナス膣炎 | 黄緑色・泡状 | 強い悪臭 | かゆみ・灼熱感 | 原虫感染・性行為で感染 |

| 非特異性膣炎 | 黄白色 | 弱いにおい | 軽い不快感 | 混合感染・刺激性 |

このように、BVは「かゆみが軽いがにおいが強い」という点で他の膣炎と異なります。

正確な診断のためには、膣分泌物の検査が欠かせません。自己判断で市販薬を使用すると、かえって菌バランスを悪化させることもあります。

4. 診断について

細菌性膣症(BV)は、見た目やにおいの変化だけでは他の膣炎と区別がつきにくく、自己判断での対処が難しい疾患です。

「おりものが増えた」「においが気になる」と感じたとき、まず大切なのは、婦人科で適切な検査を受けて原因を特定することです。

自己判断との違い:市販検査キットの限界

近年は、ドラッグストアや通販サイトで「おりもの検査キット」や「pHチェッカー」が販売されています。

しかし、これらはあくまで“目安”に過ぎず、診断の決定には使えません。

市販キットではpH値の測定やにおいの確認はできても、

- Clue cell の有無

- 嫌気性菌の増殖状態

- 他の膣炎(カンジダ・トリコモナスなど)との鑑別

まではわかりません。

また、BVは複数の菌が関与するため、単一の反応だけで判断すると誤診につながります。自己判断で市販の抗菌成分入り膣剤を使うと、善玉菌まで減らしてしまい症状を悪化させることもあるため注意が必要です。

気になる症状がある場合は、検査キットで安心するよりも、一度婦人科で検査を受けることが最も確実な方法です。

婦人科での適切な診断の重要性

BVは命に関わる病気ではありませんが、放置すると子宮や卵管へ感染が広がることがあります。

また、妊娠中にBVがあると、早産・胎膜炎・流産リスクを高める可能性が報告されています。

そのため、症状が軽くても婦人科での正確な診断と治療が重要です。

婦人科では、BVと他の膣炎を正確に区別し、再発防止まで考えた治療計画を立てます。

抗菌薬治療に加え、乳酸菌製剤や膣内pHを整えるケアを組み合わせることで、再発率を大きく下げることができます。

膣はデリケートな環境だからこそ、「自己流の対処」ではなく「医学的根拠に基づくケア」が欠かせません。

少しでもおりものやにおいの変化を感じたら、早めに専門医の診察を受けましょう。

🌟当院のご予約はコチラ

5. 治療法

細菌性膣症(Bacterial Vaginosis:BV)は、自然に治ることもありますが、多くの場合は抗菌薬による治療が必要です。

「においが気になるだけだから」と放置すると、再発を繰り返したり、子宮内感染・性感染症のリスクを高めてしまうため、症状が軽くても医師の診断と治療を受けることが大切です。

第一選択薬:メトロニダゾール・クリンダマイシン(内服・膣剤)

BVの治療では、膣内で増殖した嫌気性菌を抑える抗菌薬が使用されます。

代表的なのが「メトロニダゾール(Metronidazole)」と「クリンダマイシン(Clindamycin)」です。

- メトロニダゾール

嫌気性菌に対して強い殺菌効果を持ち、BV治療の第一選択薬です。

内服薬(5〜7日間)または膣剤(フラジール)として使用します。 - クリンダマイシン

メトロニダゾールに比べ刺激が少なく、膣剤やクリーム剤として使用されます。

膣内の菌を直接抑制できるため、内服よりも局所治療を希望する方に適しています。

ただし、使用後は一時的に膣内のpHが変化しやすいため、再発防止のケアを並行して行うことが推奨されます。

これらの薬剤を適切に使用すれば、多くの症例で数日〜1週間程度で症状が改善します。

しかし、症状が落ち着いたように見えても、膣内のバランスが完全に戻るまでには時間がかかるため、医師の指示どおりに治療を継続することが大切です。

妊娠中の対応(安全な薬剤選択)

妊娠中のBVは、早産・前期破水・子宮内感染などのリスクを高めることが知られています。

そのため、妊婦さんの場合は、症状が軽くても積極的に治療を行うことが勧められます。

妊娠中でも安全に使用できる抗菌薬としては、

- メトロニダゾール膣剤(局所治療)

- クリンダマイシン膣クリーム

が一般的に選ばれます。

内服薬を使う場合もありますが、妊娠週数や体調によって使用可否が異なるため、医師の判断のもとで薬剤を選択することが必須です。

また、治療後は再発を防ぐために、膣内pHの改善や乳酸菌製剤の補助療法を行うケースもあります。

「妊娠中だから薬は避けたい」と考える方も多いですが、放置のほうがリスクが大きい場合もあります。

不安があるときは、医師に相談しながら、安全性の高い治療法を一緒に選ぶことが大切です。

再発予防のための治療戦略(乳酸菌製剤・プロバイオティクスの有用性)

細菌性膣症は、治療を終えても約30〜50%が再発するといわれています。

これは、抗菌薬で一時的に菌を減らしても、膣内環境(フローラ)が十分に回復しないまま元の状態に戻ってしまうためです。

再発を防ぐための鍵は、「膣内の善玉菌を取り戻すこと」。

そこで注目されているのが、乳酸菌製剤やプロバイオティクスです。

- 経口タイプ(内服):腸内環境を整えることで間接的に膣内のラクトバチルスを増やす。

- 膣内投与タイプ:直接膣に乳酸菌を届け、pHを酸性に保ちやすくする。

これらを抗菌薬治療後に併用することで、再発率を大幅に低下させることが報告されています。

また、生活面でも以下のようなセルフケアが有効です。

- 過度な膣洗浄を避ける

- 通気性のよい下着を着用する

- 規則正しい睡眠と食生活を意識する

- 抗生物質を必要以上に使用しない

これらの取り組みを組み合わせることで、BVの再発リスクを抑え、“膣本来の防御力”を取り戻す治療が可能になります。

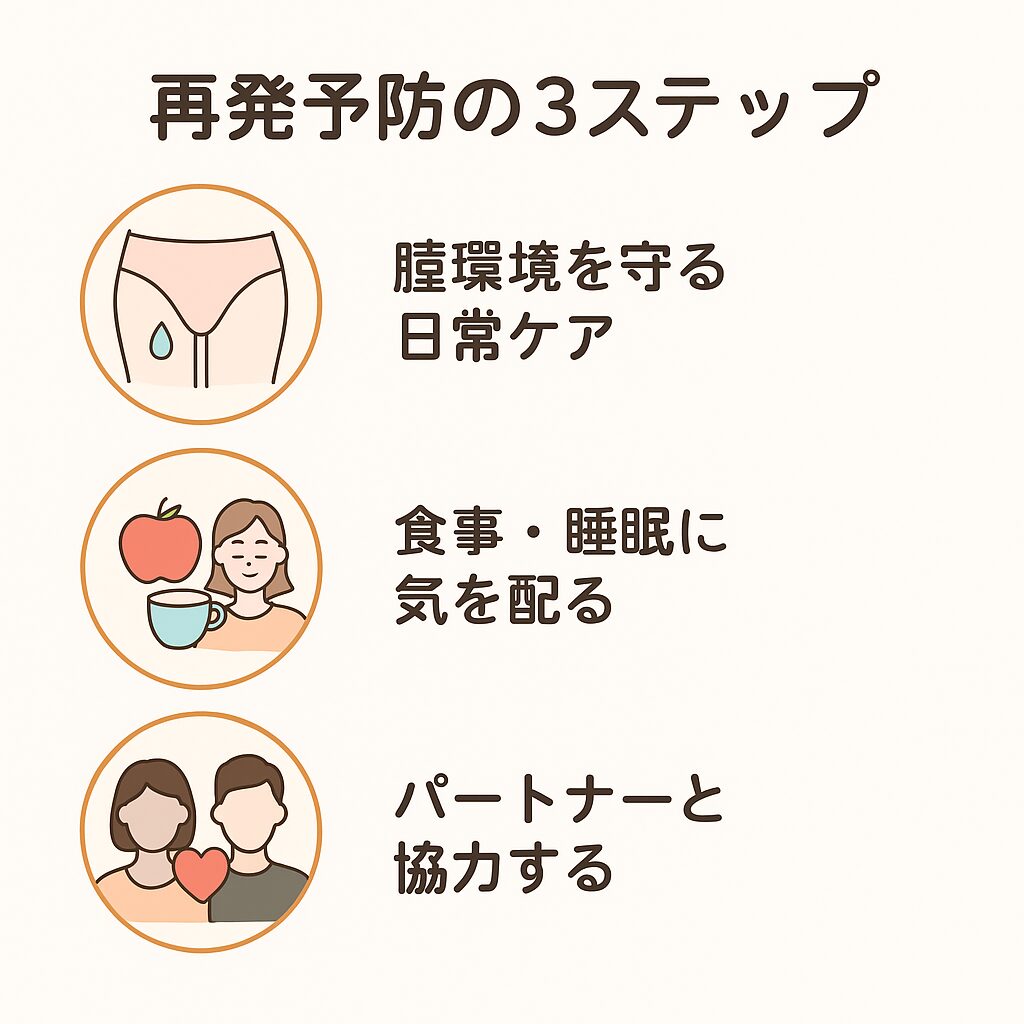

6. 再発予防とセルフケア

細菌性膣症(Bacterial Vaginosis:BV)は、抗菌薬による治療で一時的に改善しても、約3〜5割の方が数か月以内に再発するといわれています。

その理由は、膣内フローラ(菌のバランス)が完全に元に戻るまで時間がかかるためです。

つまり、「菌を減らす治療」と同じくらい、「環境を整えるケア」も大切なのです。

膣環境を守る日常ケア(膣洗浄のしすぎに注意)

膣は本来、**自浄作用(セルフクリーニング機能)**を持っています。

健康な状態ではラクトバチルス(乳酸菌)が膣内を酸性に保ち、外からの細菌侵入を防いでいます。

ところが、「清潔にしたい」という気持ちから、強い洗浄剤や香り付きソープを使ったり、膣洗浄(ディッシュ)を頻繁に行うと、この善玉菌まで洗い流してしまうことがあります。

これはちょうど、肌の皮脂を取りすぎて乾燥肌になるのと同じような現象です。

清潔を保つことは大切ですが、**「洗いすぎ=善玉菌を減らす」**ことに注意が必要です。

日常生活では以下を意識しましょう:

- 外陰部のみをぬるま湯でやさしく洗う(膣の中までは洗わない)

- 弱酸性・無香料のソープを使用

- 入浴後はよく乾かし、下着は通気性のよい綿素材を選ぶ

- タイトな服装を長時間続けない

膣環境は非常にデリケートです。大切なのは「清潔さ」よりも「バランスを守ること」。

過剰な洗浄を控えることが、最も効果的な再発予防の第一歩です。

食事・睡眠・免疫バランスを意識したライフスタイル

BVの再発には、生活習慣も大きく関係しています。

睡眠不足やストレス、栄養の偏りは免疫力を低下させ、膣内の善玉菌の働きを弱めてしまいます。

🥦 食事で意識したいこと

- ヨーグルト、納豆、味噌などの発酵食品や乳酸菌食品を取り入れる

- ビタミンC・E、亜鉛、鉄など粘膜の修復に関わる栄養素を意識

- 糖分や脂質の摂りすぎを控え、腸内環境を整える

😴 睡眠とストレスケア

- 夜更かしや不規則な生活を避け、6〜7時間以上の睡眠を確保

- ストレスをため込まない(軽い運動や趣味の時間を持つ)

💊 抗生物質の乱用を避ける

風邪などで抗菌薬を頻繁に使用すると、膣内の善玉菌まで減ってしまうことがあります。

医師の指示がない限り、自己判断で抗菌薬を使わないようにしましょう。

こうした小さな心がけが、膣の自浄作用を高め、BVの再発を防ぐ土台になります。

パートナーとの感染サイクルを断つ工夫

細菌性膣症は「性感染症」そのものではありませんが、性行為によって膣内の環境が変化し、再発を促すことがある点に注意が必要です。

特に、精液はアルカリ性のため、膣の酸性バランスを一時的に崩すことがあります。

また、パートナーの包皮炎や亀頭炎などがある場合、そこに存在する菌が膣内に持ち込まれ、BVを繰り返す原因になることもあります。

再発を防ぐためのポイントは次の通りです。

- 性交後にすぐ膣洗浄をしない(自然なpH回復を待つ)

- コンドームを使用し、膣pHの変化を最小限にする

- パートナーにも症状がある場合は、一緒に治療・検査を受ける

自分だけが治療しても、パートナーが同じ菌を保持していると再感染が起こる可能性があります。

二人で協力してケアすることが、再発を防ぐ最も効果的な方法です。

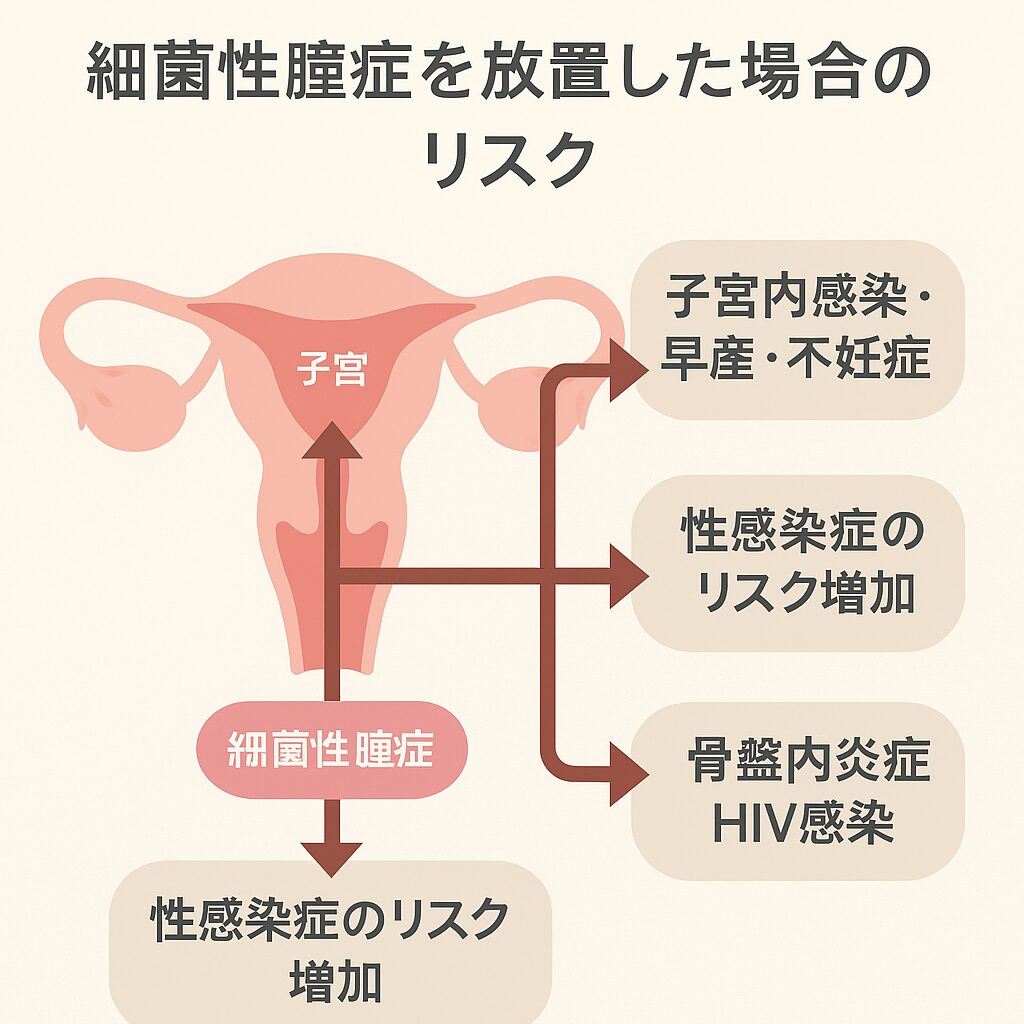

7. 放置した場合のリスク

細菌性膣症(Bacterial Vaginosis:BV)は、痛みや強いかゆみが少ないため、「たいしたことはない」と思われがちです。

しかし、放置してしまうと膣内だけにとどまらず、子宮・卵管・骨盤内への感染や妊娠・将来の健康に影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、BVをそのままにした場合に起こりうるリスクについて解説します。

子宮内感染・早産・不妊症リスク

BVを放置すると、膣内で増えた嫌気性菌が子宮頸管を通って子宮内へ上行し、子宮内膜炎・卵管炎・骨盤内炎症性疾患(PID)を引き起こすことがあります。

これにより、慢性的な下腹部痛や発熱、さらには卵管閉塞による不妊の原因となることもあります。

また、妊娠中にBVがある場合、菌が胎盤や羊膜にまで到達し、

- 早産(予定よりも早く陣痛・破水が起こる)

- 胎膜炎(羊膜が感染して炎症を起こす)

- 低出生体重児(赤ちゃんの発育不全)

などのリスクを高めることが知られています。

特に早産の原因の約3割に膣内感染が関与しているという報告もあり、妊婦さんにとってBVは軽視できない疾患です。

そのため、妊娠を希望している方・妊娠中の方は、早期に治療し膣内環境を整えておくことが大切です。

性感染症(クラミジア・HIVなど)との関連性

BVは単独でも問題ですが、性感染症(STI)との関連性も見逃せません。

BVによって膣内の酸性環境が失われると、粘膜の防御機能が低下し、外部からの病原体が侵入しやすくなります。

研究では、BVをもつ女性は以下の感染症にかかるリスクが高まることが報告されています。

- クラミジア感染症:卵管炎や不妊の原因に。

- 淋菌感染症:骨盤内炎症を起こす可能性。

- HIV感染:BVの存在によってHIV感染リスクが約2倍になるという報告も。

- HPV感染:子宮頸がんの発症リスクを上げる可能性がある。

このように、BVは性感染症の“引き金”となることがあり、放置することでさまざまな感染症に対して脆弱になります。

性感染症の予防・早期治療の観点からも、BVをきちんと治しておくことはとても重要です。

8. まとめ:膣のバランスを整えることが健康の第一歩

細菌性膣症はよくあるが軽視できない疾患

細菌性膣症(Bacterial Vaginosis:BV)は、成人女性の4人に1人が経験するといわれるほど、決して珍しい病気ではありません。

しかし、「かゆくない」「痛くない」からと放置してしまうと、子宮内感染や性感染症、妊娠トラブルの引き金になることがあります。

BVは単なる「おりものの変化」ではなく、膣の環境バランスが崩れた状態です。

清潔にしているつもりでも、過度な洗浄やホルモン変化、ストレスなど、さまざまな要因で善玉菌(ラクトバチルス)が減り、悪玉菌が優勢になります。

つまり、誰にでも起こりうる「身体からのサイン」なのです。

適切な治療と予防で再発を防ぐ

BVは、抗菌薬を用いた適切な治療で改善が期待できます。

さらに、治療後に乳酸菌製剤やプロバイオティクスを取り入れ、膣内のpHバランスを整えることで、再発を防ぐことができます。

また、過度な膣洗浄を避け、発酵食品を摂る、睡眠をしっかり取るなど、生活習慣を見直すことが最大の予防策です。

「清潔にしすぎない」「自然な膣環境を守る」という意識を持つことで、膣本来の自浄作用が働きやすくなります。

BVは再発を繰り返しやすい疾患ですが、医師の指導のもとで環境を整えていけば、長期的な安定が十分に可能です。

婦人科での定期的なチェックを推奨

膣やおりものの変化は、女性ホルモンや免疫、ライフスタイルの影響を受けやすいものです。

だからこそ、症状がない時でも、年に1〜2回は婦人科でのチェックを受けることをおすすめします。

定期的な診察によって、膣内環境の状態を早めに把握でき、再発防止や他の疾患の早期発見につながります。

また、気になる症状が出たときにすぐ相談できる“かかりつけ婦人科”を持っておくことで、安心して日常を過ごせます。

膣のバランスを整えることは、単に婦人科系のトラブル予防だけでなく、女性の健康全体を支える第一歩です。

自分の身体の変化に敏感に気づき、早めにケアをすることが、未来の健康を守る最良の方法です。

更新日:2025.12.19

監修医情報

院長 産婦人科専門医

干場 みなみ

日本赤十字社医療センター 勤務

国立国際医療研究センター 勤務

リプロダクションクリニック東京 勤務

まきレディースクリニック、biotopeクリニックを経て2023年12月開業に至る。

女性ヘルスケア学会

性感染症学会

日本生殖医学会